B-Brain 脳活用度診断プログラムを体験

先日、B-Brain 脳活用度診断プログラムを受けてみました。

これは筑波大学との共同研究で開発された、脳科学に基づいた分析プログラムです。

「脳を知ることは自分を知ること」

(引用元:B-Brain公式サイト)

B-BRAINってなに?

B-BRAINは、脳を脳域別の機能に即してタイプ分けし、自分の得意な脳の使い方や伸ばし方、その妨げになっていることを知ることができます。

80問の質問に答えると、脳の活動状況やメンタル状況が数値化されるというもの。

心理テストとは異なるもので、脳内の状態を「見える化」できるのが特徴です。

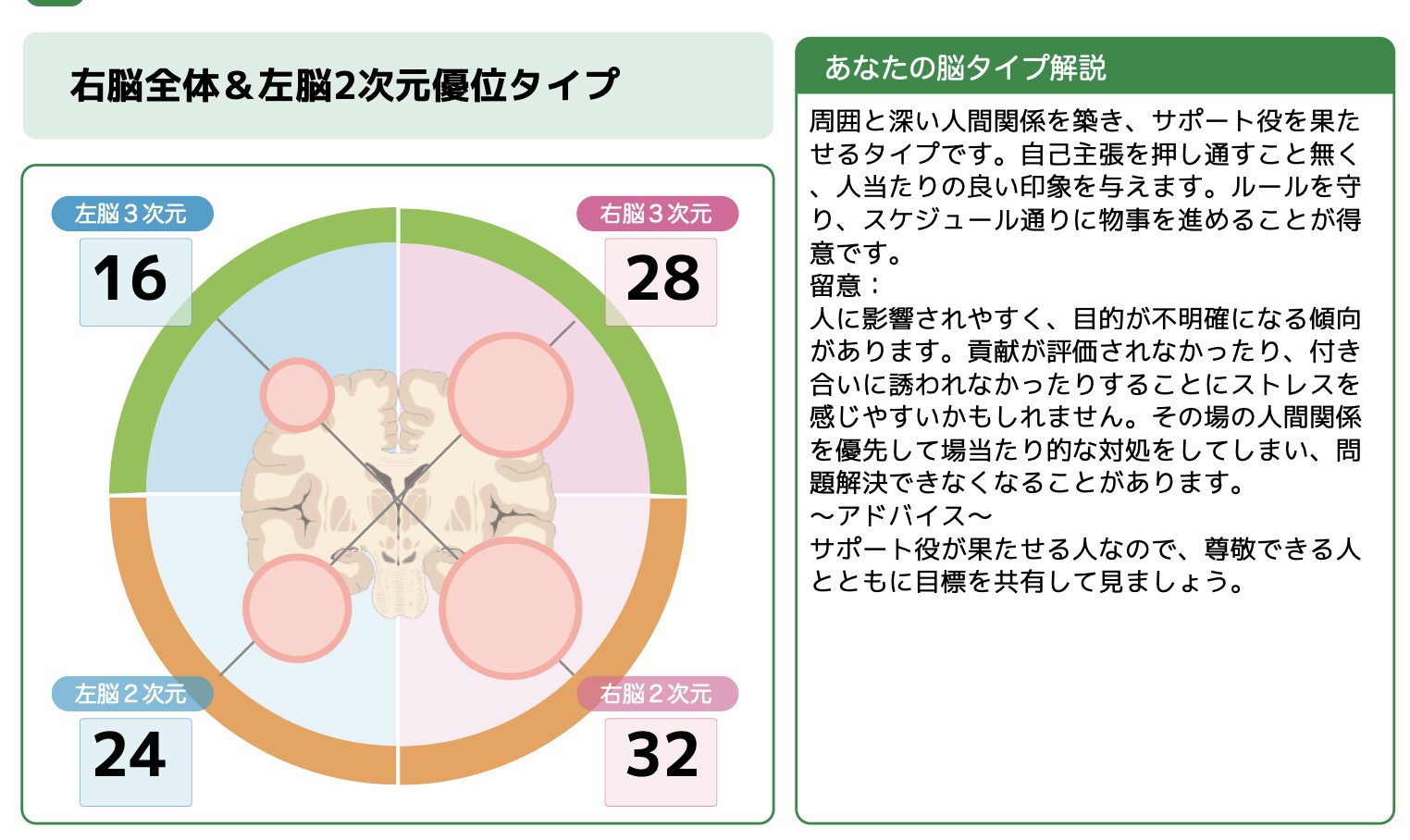

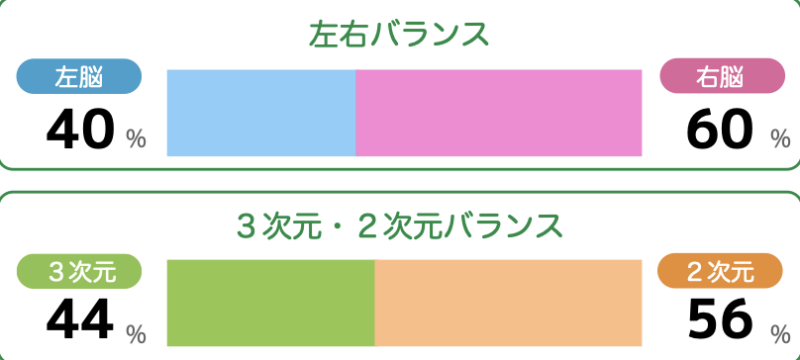

結果:やっぱり右脳派!

診断結果を見て、「やっぱりな〜」と思ったのは、右脳の数値が高かったこと。

右脳は、情緒や感性、視覚や音楽に関連する大脳の領域です。

特に高かったのは「右脳2次元」

右脳2次元は、人重視の傾向が強く、サポート役を果たせる人が多いそう。

尊敬できる人と共に目標を共有していくことが向いている、とありました。

- 関係する領域:感情、視覚記憶、音楽

- 得意なこと:人の気持ちを察する、深い人間関係を築く

- 幸せを感じるとき

- 自分の関係者が幸福を感じているとき

- 人から頼られたとき

- 苦手なこと

- 理屈や理論が先行する話題

- 相手の表情が乏しいとき、目線を合わせないとき

もう…その通り、です。うんうん、と頷きながら解説を読みました。

次に高かったのは「右脳3次元」

右脳3次元は、創業者に多く、0→1が得意で、チャレンジ精神が旺盛なタイプだそうです。

- 関係する領域:空間認識、注意力

- 得意なこと:独創性に長け、人を巻き込む力がある

- 幸せを感じるとき

- 新しいことを始めるとき

- 自由采配できるとき

- 苦手なこと

- 時間の制約や規制を受けるとき

- 古い習慣を押し付けられるとき

これもかなり納得感がありました。新しいチャレンジや取り組みを考えたりするのは大好きです!

また、実際に企業の雇用・転職を経て自身で起業する、独立を選びました。

ストレス耐性は…予想通り

最後に、ストレス耐性の項目もありましたが、結果は予想通り弱め。

自分でも自覚していたので、ここは対策として環境や自分の状態を意識していきたいところです。

B-Brain 脳活用度診断の感想

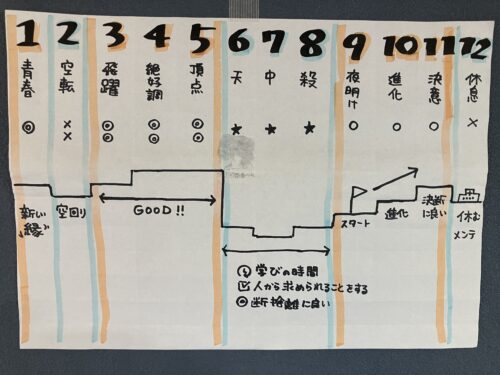

B-BRAINは、自分の脳内の数字とタイプで見える化してくれるので、自己理解や今後の働き方・人との関わり方を見直すきっかけになります。

診断方法としては質問に答えていく形なので心理テストのような感覚も受けますが、しっかりと脳科学の裏付けがあって納得感があります。

そして、チームやプロジェクトメンバーと一緒に受けてみるとさらに面白いです。

同じお題でも、脳の使い方や傾向が全く違うことがよく分かり、お互いの強みや苦手が見えることでコミュニケーションや役割分担がスムーズになると感じました。

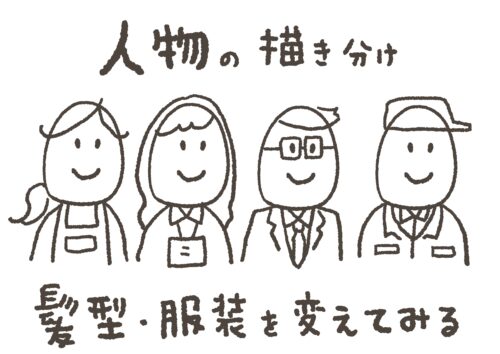

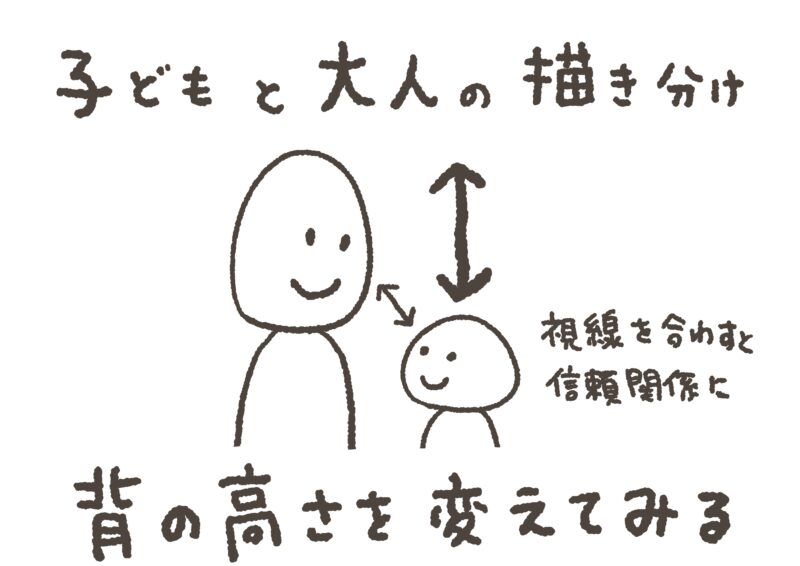

グラレコは右脳?左脳?グラフィックレコーダーには右脳派が多い?

今回の診断で、自分が右脳優位だとわかって「なるほど!」と思いました。

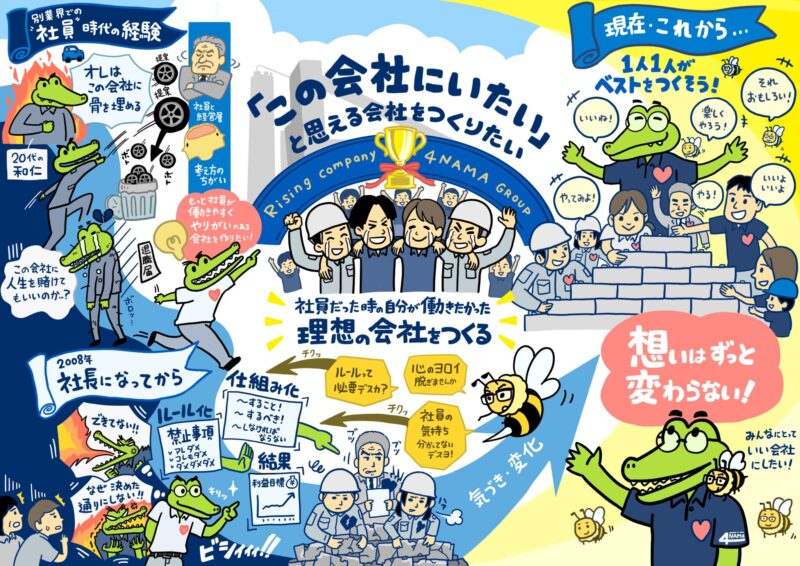

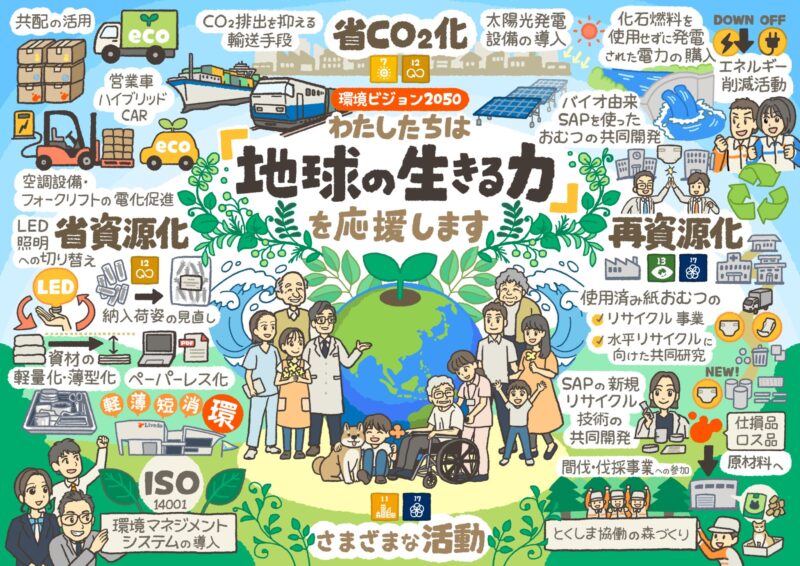

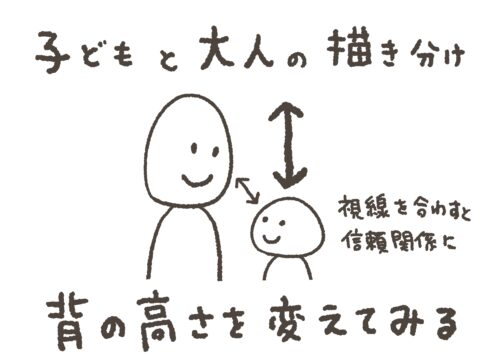

グラフィックレコーディング(グラレコ)は、リアルタイムで会話や議論を絵や図に可視化する仕事。

私の仕事の領域の中では、人の感情をくみ取ったり、場の空気を感じ取ったり、情報を瞬時にビジュアル化するにあたり、情緒・感性・視覚情報処理を担う右脳の働きがとても重要な場面があります。

「右脳の瞬発力」を活かせる人は、描く時にその強みが出やすいのかもしれません。

もちろん左脳(論理的思考・言語処理)も欠かせません。正確な記録や、理解が必要な場面で重要だと思います。

私自身も、入る場によっては、ここはイラストや図解でビジュアル化するよりも、流れを掴みしっかりとキーワードや言語での記録が重要だと感じる場があります。

グラフィックレコーダーやビジュアルファシリテーターとして実践されている方にどちらが多いのかは、統計などがないので分かりませんが、私のつながりの中で思い浮かぶ方は「この人右脳っぽいなぁ」と感じる書き手の方が多いですね。

ただ、どちらがより適していると言うのは、入る場や、描く目的によると感じています。

グラレコの現場では右脳と左脳の両方をバランスよく使うことが求められつつ、人により強みがより発揮されるのではないかな、と思います。

グラフィックレコーディングやグラフィックファシリテーションを実践する方が今後さらに増えていけば、それぞれの強みを活かしながら適した場で描ける体制が整うといいですよね!

あなたは右脳、左脳、どちらですか?B-Brain 脳活用度診断プログラム、自己理解と他者への理解を深めるにあたり、複数人での診断がおすすめです。よかったらやってみてくださいね!