2025年10月9日、大阪・関西万博の関西パビリオン「多目的エリア」で行われた徳島県主催のステージイベント「『SDGs+Beyond』Tokushima SPACE」で、グラフィックレコーディング(グラレコ)を担当しました。

同日、徳島県内で開催されていた「徳島ビジネスチャレンジメッセ」ともライブ中継でつながり、万博会場と徳島の2つの会場が同時中継で交流する形となりました。

ステージ前では、徳島県企業による食やテクノロジーに関する展示・試飲試食・物販なども行われ、たくさんの方が立ち寄っていました。

ステージでは客席の方や各ブースに並んでいる方、立ち止まった方が耳を傾けながら、万博の熱気と徳島の挑戦が重なり合うような時間になりました。

万博での徳島県ディープテックイベント概要

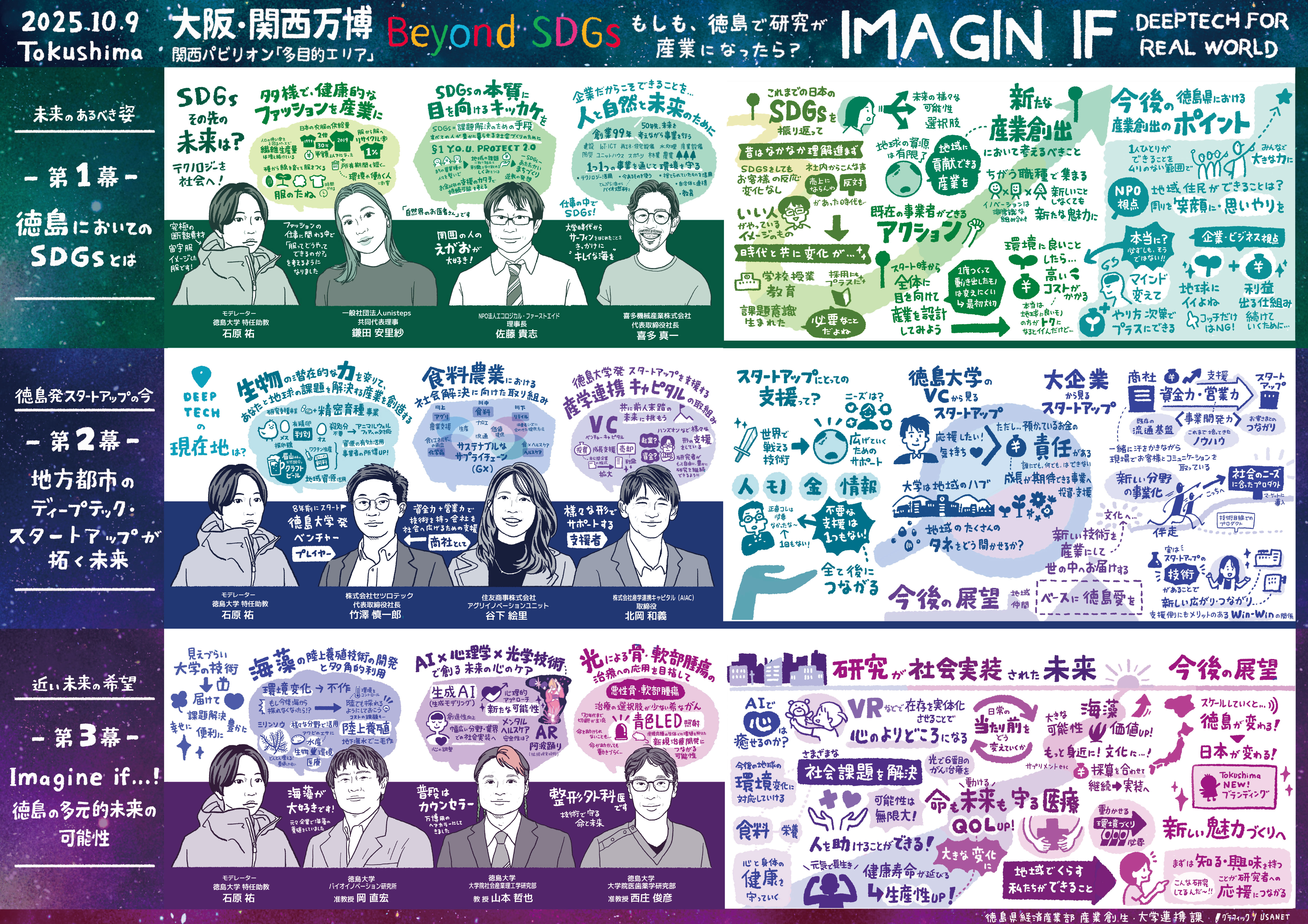

イベントは「Imagine if…! Deeptech for the Real World」をテーマに、3つのセッションが行われました。

第1幕は「徳島においてSDGsとは」。

第2幕は「地方都市のディープテック・スタートアップが拓く未来」。

第3幕は「Imagine if…! 徳島の多元的未来の可能性」。

それぞれのステージで、大学・企業・行政・NPOの登壇者が、それぞれの立場からSDGsや徳島でのスタートアップの振り返りや今後のディープテックの可能性について語りました。

私も当日は会場で参加させていただき、iPadでリアルタイムに描き、話の流れや印象的なフレーズをビジュアルも用いながら記録していきました。

10月09日(木)ディープテック・イベント「Imagine if…! Deeptech for the Real World」

万博会場で開催するディープテック・イベント「Imagine if…! Deeptech for the Real World」をメッセ会場と繋ぎます!

引用元:大阪・関西万博 徳島県10月産業催事「『SDGs+Beyond』Tokushima SPACE」の開催について|徳島県ホームページ

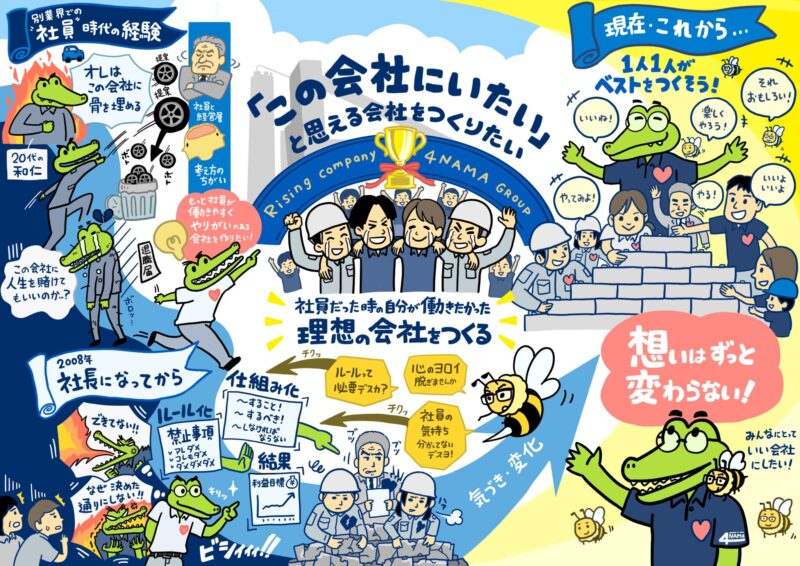

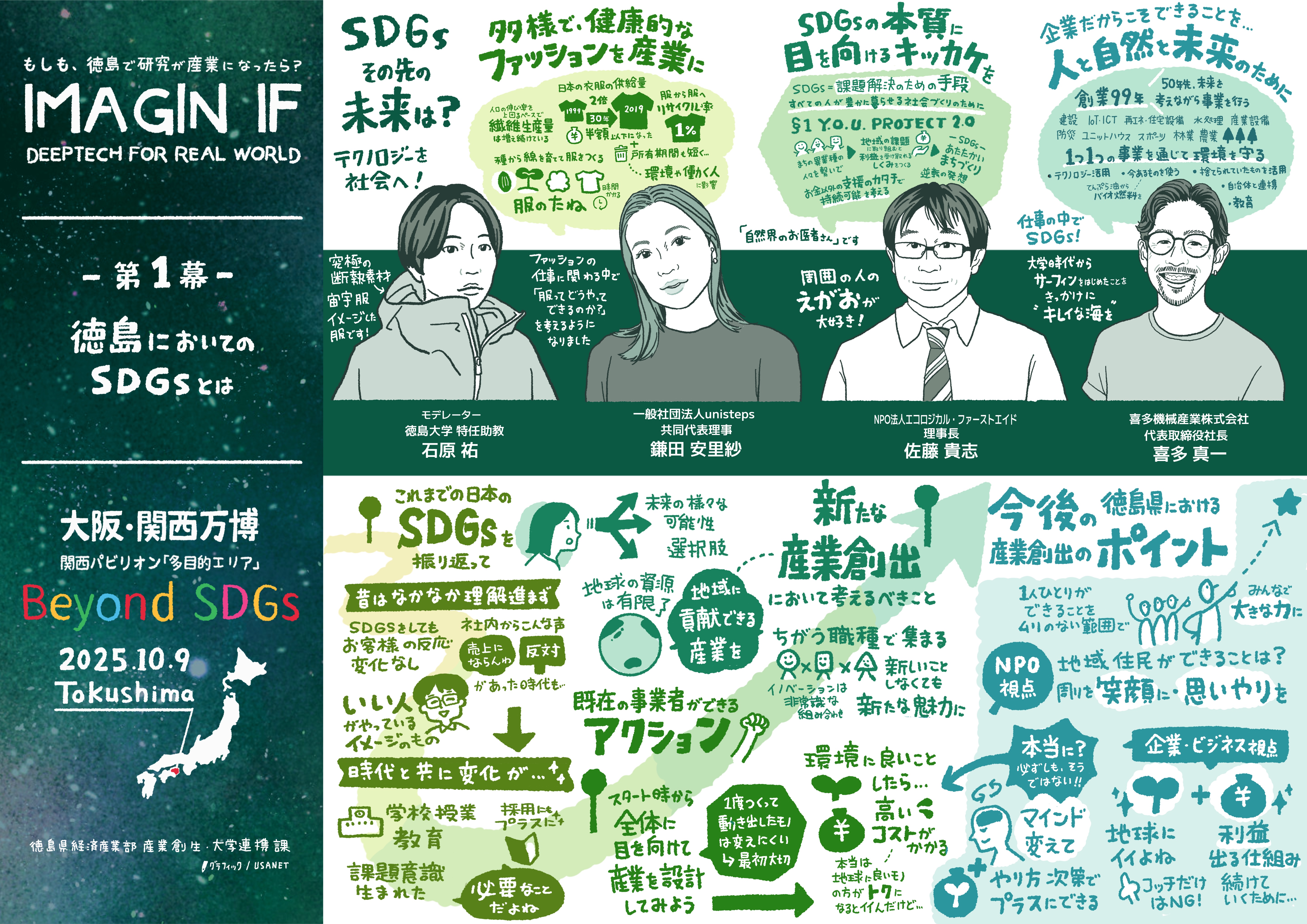

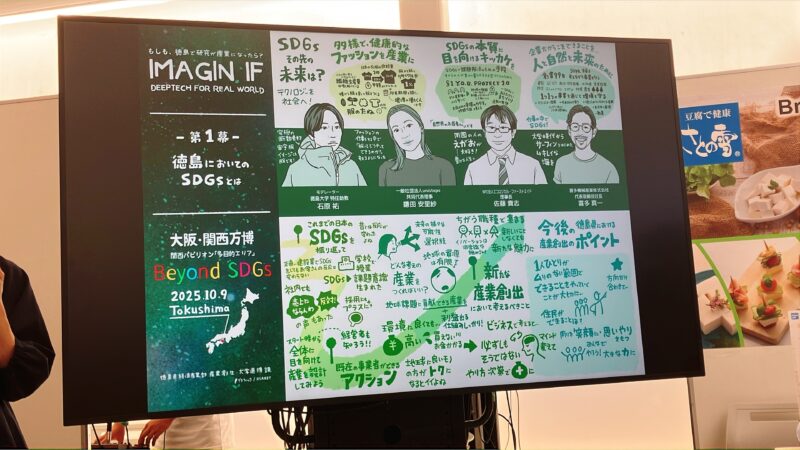

■第1幕11:00~12:15「徳島においてSDGsとは」をグラレコで振り返る

第一幕は、「未来のあるべき姿」がテーマ。3人の登壇者から徳島においてのSDGsについてお話しいただきました。

■第1幕11:00~12:15「徳島においてSDGsとは」

大阪・関西万博10月のテーマウィーク「SDGs+Beyond」に合わせ、SDGsの先の世界を共に語り合うパネルディスカッションを開催します。

【パネルディスカッション】

一般社団法人unisteps 共同代表理事 鎌田 安里紗 氏

NPO法人エコロジカル・ファーストエイド理事長 佐藤 貴志 氏

喜多機械産業株式会社 代表取締役社長 喜多 真一 氏【全体モデレート】 徳島大学 特任助教 石原 祐 氏

引用元:大阪・関西万博 徳島県10月産業催事「『SDGs+Beyond』Tokushima SPACE」の開催について|徳島県ホームページ

お一人ずつご自身の取り組みや活動の紹介を兼ねた自己紹介をしていただいた後、ディスカッションへ。

NPO法人エコロジカル・ファーストエイド理事長の佐藤さんからは、SDGsは「課題解決のための手段」であることが伝えられました。「うちはコレをやってるから何番に当てはまるね」と言う場面は私も実際に見聞きすることがありました。当てはめるものではなく、すべての人が幸せに暮らせる社会づくりのためのものであることを、考えながら取り組むことが大切ですね。

ディスカッションのなかでは、これまでの徳島のSDGsについても振り返りました。一昔前は周囲の反応があまり良くなかったり、お客様からの反響が薄かったり…「いい人がやってるもの」みたいなイメージもありましたが、時代と共に変化してきました。これは徳島に限らず、世の中の流れですね。学校教育にも取り入れられ、課題意識が生まれたりSDGsが当たり前の世代が就職する時代になり、採用にも影響するようになりました。

現在の事業者ができるアクションとしては、スタート時から全体に目を向けて産業を設計することがとても大切と、一般社団法人unisteps の鎌田さんもおっしゃっていました。一度つくって動き出したものを変更することは、コストや労力の面からもとても難しいからです。

また、環境に良いことをしたいけど=高い・コストがかかる・お金持ちしか続けられない…など継続性に課題が出ているのが現状です。本来は、地球にとって良いことをしたほうがお得になるといいんですが…。

そんな議論もありつつ、 喜多機械産業の喜多さんからは「環境に良いもの・こと=高コスト」自体を疑う必要性についても指摘がありました。マインドを変えること、そしてやり方次第では安くすることができる。実際に、廃油の例も交えながら伝えてくださったので、方法が一つではないこと、工夫次第でプラスに変えていけることを感じられました。

また、地球にいいだけではなく利益が出る仕組みも大切ということで、継続性についてのビジネスの視点でした。

一方で、NPO視点では、まずは周囲への思いやりや、周りの人を笑顔にすること。ひとりひとりができることを無理のない範囲で続けていくことが大切と、それぞれの立場での視点でのディスカッションの時間となりました。

新しい産業創出に必要なこととして他業種で集まることもあげられていました。イノベーションは非常識な組み合わせから生まれるんですね。今回のイベントも、異なる立場の方が登壇されていたので、とてもおもしろい時間でした!

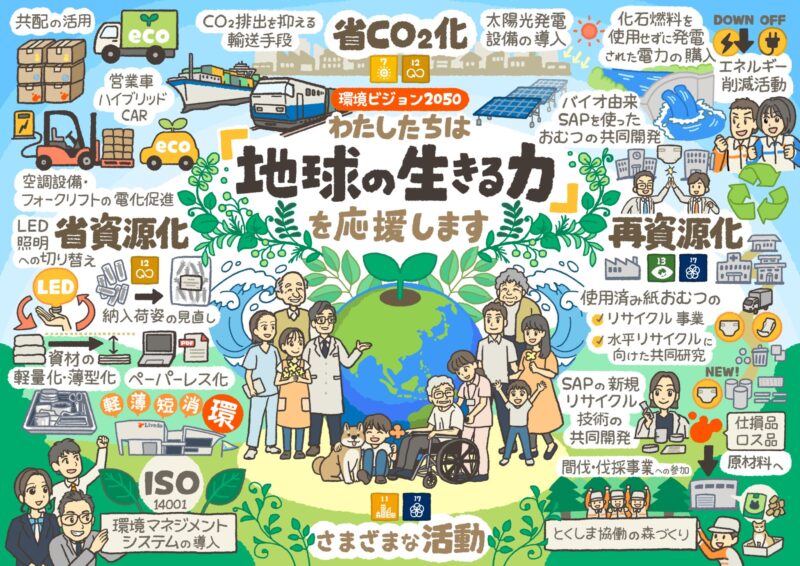

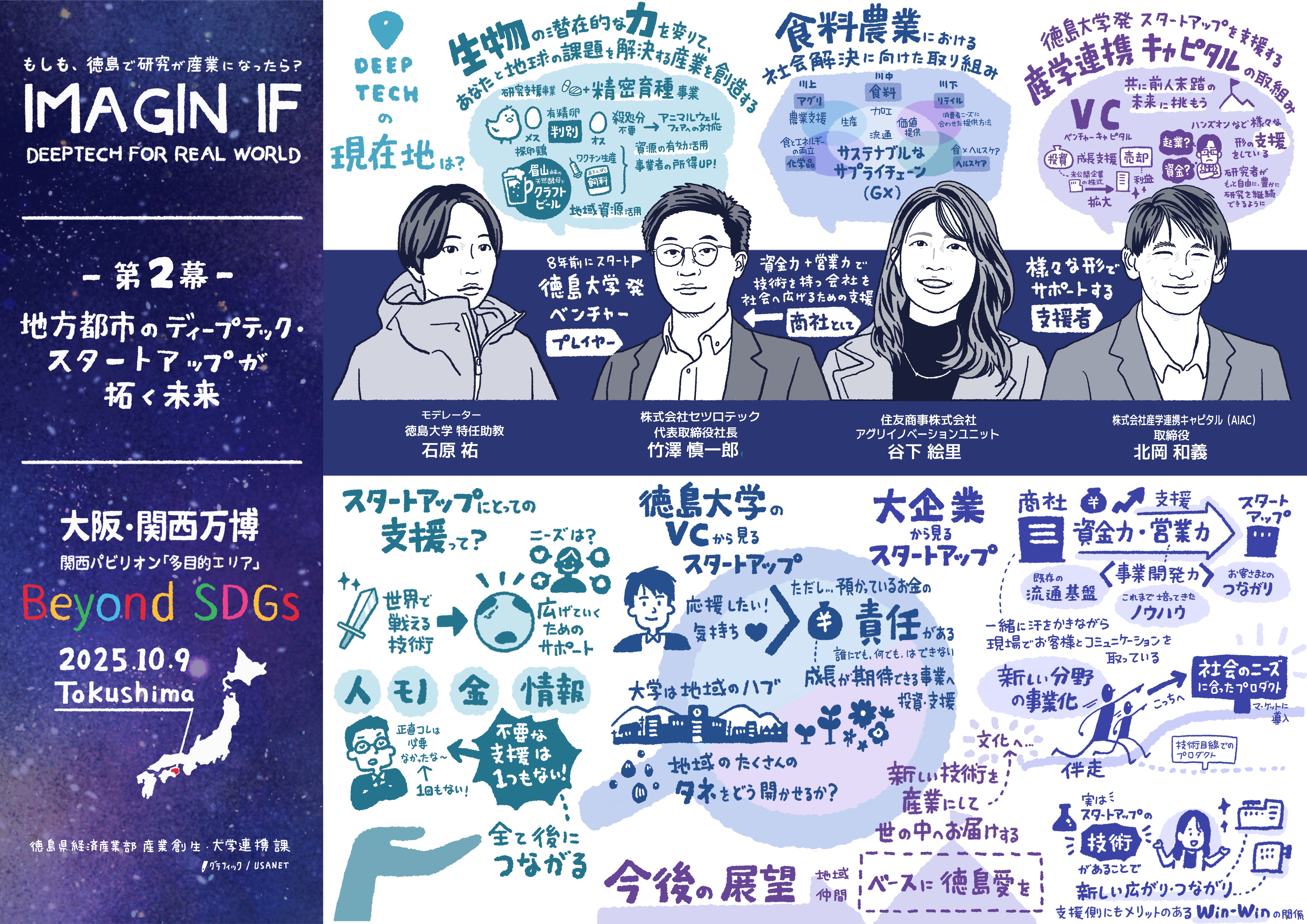

■第2幕11:00~12:15「地方都市のディープテック・スタートアップが拓く未来」をグラレコで振り返る

第2幕は、「徳島発スタートアップの今」がテーマ。3人の登壇者から「地方都市のディープテック・スタートアップが拓く未来」についてお話しいただきました。

■第2幕13:15~14:30「地方都市のディープテック・スタートアップが拓く未来」

徳島県発のディープテックが世界の課題をどのように解決するのか、ビジネスの現状はどうなっているのか。徳島県のスタートアップと大企業とのオープンイノベーションの事例を取り上げ、大学や行政はどのような支援をすべきか、地域の特色を活かしたエコシステムについて議論します。

【パネルディスカッション】

株式会社セツロテック 代表取締役社長 竹澤 慎一郎 氏

住友商事株式会社 アグリイノベーションユニット 谷下 絵里 氏

株式会社産学連携キャピタル(AIAC) 取締役 北岡 和義 氏【全体モデレート】 徳島大学 特任助教 石原 祐 氏

引用元:大阪・関西万博 徳島県10月産業催事「『SDGs+Beyond』Tokushima SPACE」の開催について|徳島県ホームページ

ディスカッションでは、スタートアップについての支援で実際に助かったもの、逆にこれはあんまり役立てなかったものはありますか?と言う質問が。株式会社セツロテック 代表の竹澤さんは、実際にサポートを受ける中で不要なものは一つもなかった!と断言されていました。人・物・金・情報、例えばその時に直接的に必要でないものも、全て後につながっているそうです。

徳島大学のVC(ベンチャーキャピタル)から見たスタートアップについては株式会社産学連携キャピタル(AIAC) の北岡先生が回答。全てを応援したい気持ちはありつつも、預かっているお金のため責任があるので、やはり、より成長が期待できる事業への投資・支援になるそうです。大学は地域のハブということで、地域のたくさんの種をどう開かせるか?がテーマになってくるとか。

また、大企業から見るスタートアップについては住友商事株式会社 アグリイノベーションユニット 谷下 さんよりお話いただきました。やはり商社としては資金力や営業力を活かした支援をしながら、技術目線でのプロダクトではなく社会のニーズにあったプロダクトとしてマーケットに導入できるように伴奏されているそうです。また、スタートアップの技術があることで新しい広がりやつながりがうまれるので、支援側にも実はメリットがあるWin-Winの関係なんだとか。スタートアップの、世界で戦える技術とニーズをどうつなげ広げるか?そのために一緒に汗をかきながら現場でお客様とコミュニケーションをとっているそうです。

新しい技術は、技術だけがあっても活用できなければ意味がないと言うか…確かに、すごい技術だけがあっても、どう使えるのか、使い道がなかったり、必要とされていなかったら広がりません。

ニーズにマッチしたプロダクトにすること、産業にして世の中に届けることの必要性を感じました。

それらのベースにはやはり「徳島愛」がいるよね、と言った話もありました。会場ではブースで眉山由来の天然酵母を使ったビールの試飲もあり、徳島らしさを感じながらの時間となりました。

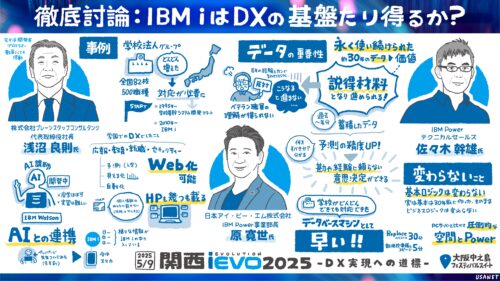

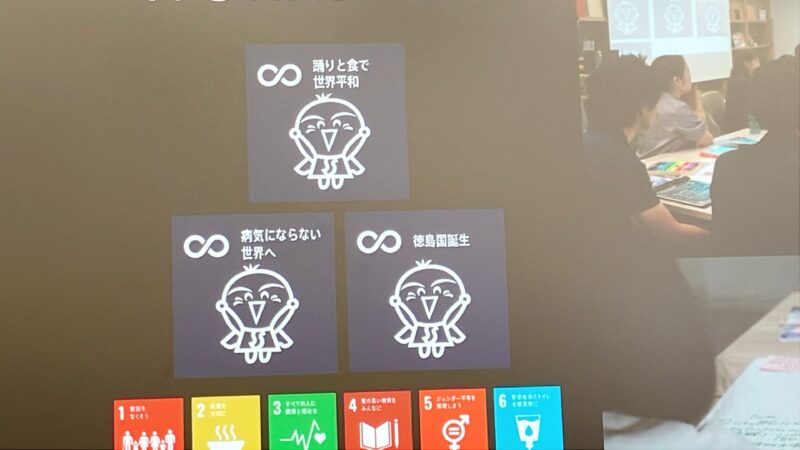

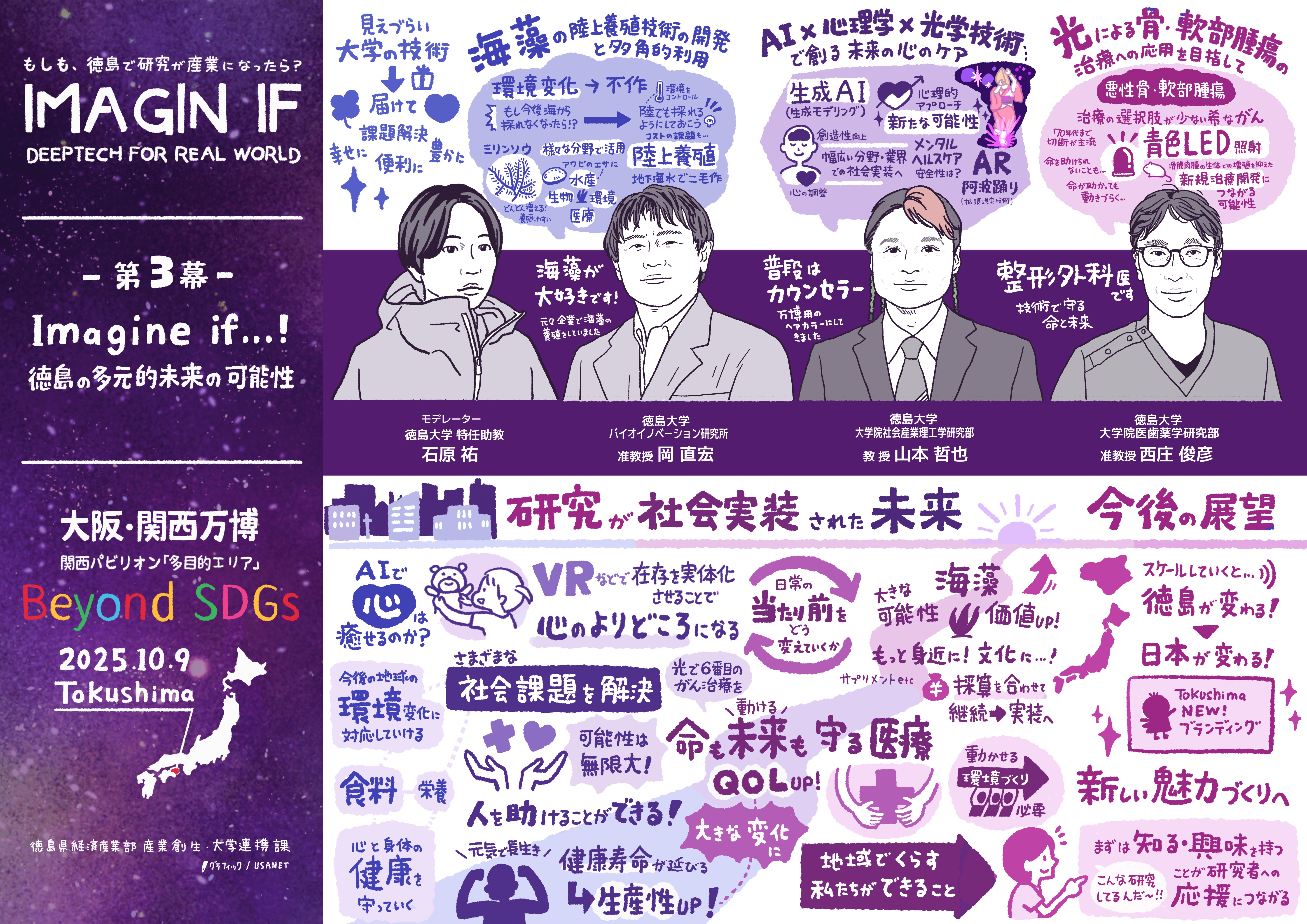

■第3幕14:45~16:00「Imagine if…!徳島の多元的未来の可能性」をグラレコで振り返る

第2幕は、「近い未来の希望」がテーマ。3人の登壇者から「Imagine if…!徳島の多元的未来の可能性」についてお話しいただきました。

■第3幕14:45~16:00「Imagine if…!徳島の多元的未来の可能性」

徳島大学の有するディープテック・シーズが、世界をどう変革するのか。「SDGs+Beyond」を見据えたポジティブな未来を発信します。

【パネルディスカッション】

徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教 授 山本 哲也 氏

徳島大学 大学院医歯薬学研究部 准教授 西庄 俊彦 氏

徳島大学 バイオイノベーション研究所 准教授 岡 直宏 氏【全体モデレート】 徳島大学 特任助教 石原 祐 氏

引用元:大阪・関西万博 徳島県10月産業催事「『SDGs+Beyond』Tokushima SPACE」の開催について|徳島県ホームページ

最後は研究職の先生方のご登壇です!海藻の可能性、AI技術の進化、医療への活用…自己紹介と取り組まれている内容を聞いているだけで、未来への可能性にワクワクしてきますね!

ステージに設置されていたこの立体に見える映像、これは実は立体ではないんですね。映像で見ていただけないのが残念です。会場では「なにあれ」「すごい」と話題に。徳島大学 大学院社会産業理工学研究部 教授の 山本先生が設置されていた物です。正確に説明できないのですが…プロペラのようなものが周り出すと、動く立体映像のように見えるなんとも不思議なものでした。

とにかく次世代の技術、進化している技術に圧倒された時間でした。

ディスカッションの中では、研究や技術がさまざまな社会課題を解決する可能性や、そのためにどんなもの・環境が必要か?などについても触れられていました。

西庄先生の「人を助けることができる」「命も動ける未来も守る医療」の言葉に、感動しました。これまでの当たり前を、変える可能性がある技術って、素晴らしいですね。

先生方の研究内容が実装されスケールされていくと、徳島が変わり、日本が、社会が変わると徳島自体のブランディングにもなると言うことで(例えば海藻の徳島!とか)新たな魅力づくりにもつながりそうです。

研究x技術への期待で、徳島の未来は明るい!そんな風に感じる時間でした。

万博会場でのグラフィックレコーディングの活用

今回の会場では、ブースなどもあったことから立ち止まって途中から話を聞く方もいらっしゃり、

各セッションの最初に前回の内容を振り返る形でグラレコを活用しました。

モデレーターの石原さんからも「第一幕ではこんな話をしましたね」と前の幕の内容を自然に織り交ぜてくださいました。第一幕、第二幕、第三幕の内容はそれぞれ繋がりのある内容なので、グラレコを見ながら振り返りつつ新しい話題に移りました。また、質疑応答の前にも今回の話のまとめとしてご活用いただきました。

万博会場だけでなく、徳島ビジネスチャレンジメッセでのセミナー会場の参加者も同時に画面を通してグラレコを見ることができ、リアル会場と遠隔地の会場、2つの会場で同じ絵を共有しながら話を進める時間になりました。

グラフィックレコーダーとして感じたこと

3幕を通して印象に残ったのは、ディープテックの可能性そのものよりも、それを語る人たちの表情や言葉の中にあった“地に足のついた挑戦”でした。新しい技術や解決すべき課題などの話題のなかに、地域で働く人、暮らす人の想いがしっかりとある!

研究やビジネスという枠を超えて、「この地域がどんな未来を描こうとしているのか」を感じる時間でもありました。

第一幕〜三幕はそれぞれつながりがあると言うことで、最終的には全体を1枚にまとめたものも納品させていただきました。

登壇されたみなさん、モデレーターの石原さん、運営のみなさま、ありがとうございました!

USANET合同会社へのご依頼について

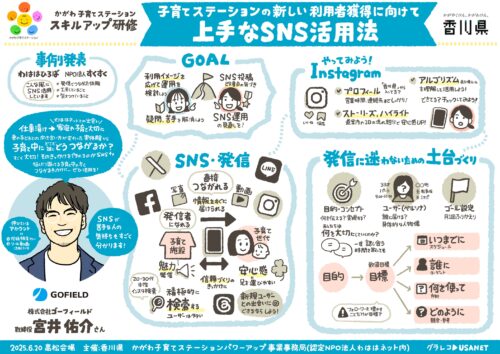

USANET合同会社では、オンライン・対面の両形式に対応したグラフィックレコーディング(グラレコ)を実施しています。

iPadを用いたデジタルでの記録、模造紙を使ったアナログでの記録のいずれにも対応し、セミナー・講演・ワークショップ・社内会議・経営層ミーティングなど、目的や、会場・環境など場の設定に応じて柔軟に対応・ご提案しています。

また、経営理念・ビジョン・パーパス・コンセプト・プロジェクトの方向性などを可視化するオリジナルイラスト/ビジョンイラスト、行政や地域の計画・施策に関するビジョンマップ制作など、組織や地域の人の想いを共有し、次の行動につなげるためのビジュアルづくりにも力を入れています。

D・I・E(ダイバーシティ・インクルージョン・エクイティ)やSDGs、サステナビリティなど、多様性や社会的テーマを扱う場での対話の可視化にも幅広く対応しています。

ご依頼いただく主なシーン

・セミナー・講演・シンポジウムでのリアルタイム記録(グラフィックレコーディング)

・研究会・ワークショップ・フォーラムでの議論・対話の整理

・社内研修・プロジェクト・経営層会議、戦略策定会議でのビジュアル記録・共有

・経営理念・ビジョン・パーパスなどのビジュアル化(ビジョンイラスト)

・行政・地域の計画に関するビジョンマップや方針図の制作

・広報・プレゼン・報告書向けのまとめイラスト制作

言葉だけでは伝わりにくい内容に、イラストやビジュアルの力をプラスしてみませんか?

地方(徳島県)を拠点に活動していますが、オンラインでの打ち合わせや出張対応により、四国・中国地方をはじめ、関東・関西・九州にも対応しています。

グラフィックレコーディング・グラレコ・ビジョンイラスト・ビジョンマップ・イラストレポート・図解制作などのご相談は、まずは下記フォームよりお気軽にお問い合わせください。