会話の中で「わかった!」とお互いに頷いていたのに、後から「実は全然違うイメージをしていた」と気づいた経験はありませんか?

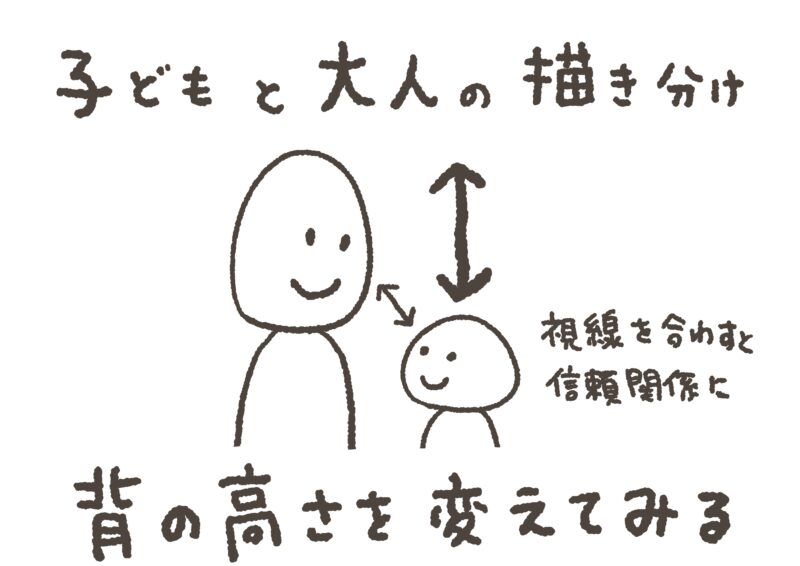

同じ言葉を使っていても、人によって思い浮かべるイメージは大きく異なります。

その違いに気づかないまま会話が進むと、後で勘違いやすれ違いが起きることもあります。

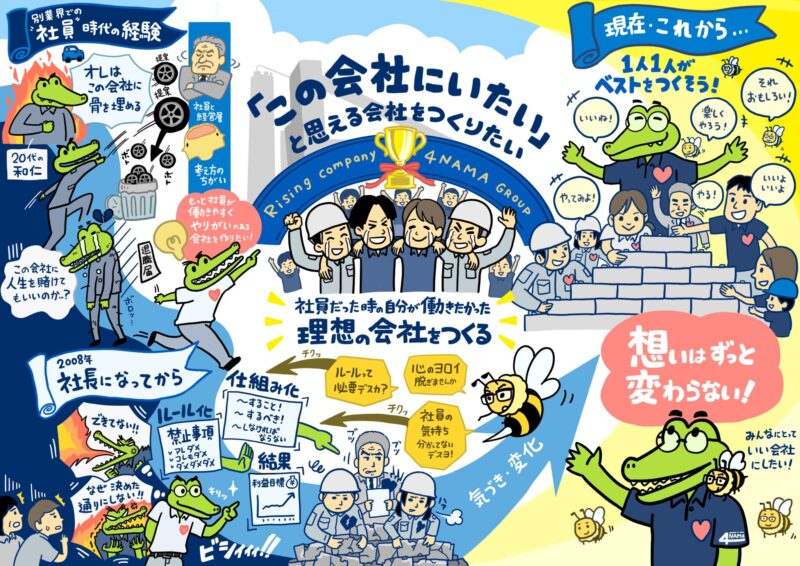

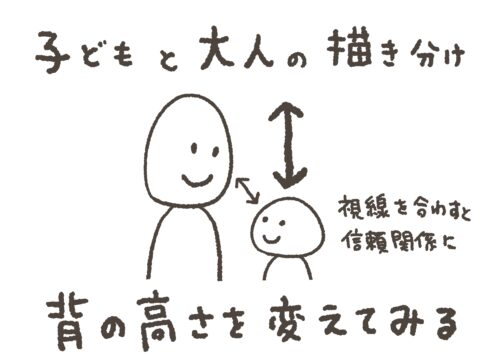

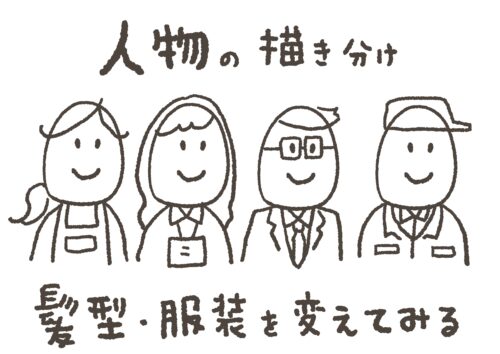

グラフィックレコーディングは、こうした“言葉だけでは見えないギャップ”を、絵や文字にすることで可視化し、お互いに確認できるようにする、と言った効果が発揮されることもあります。

今回は「同じ言葉でも人によりイメージが違う」という視点から、グラレコの効果的な使い方を考えてみます。

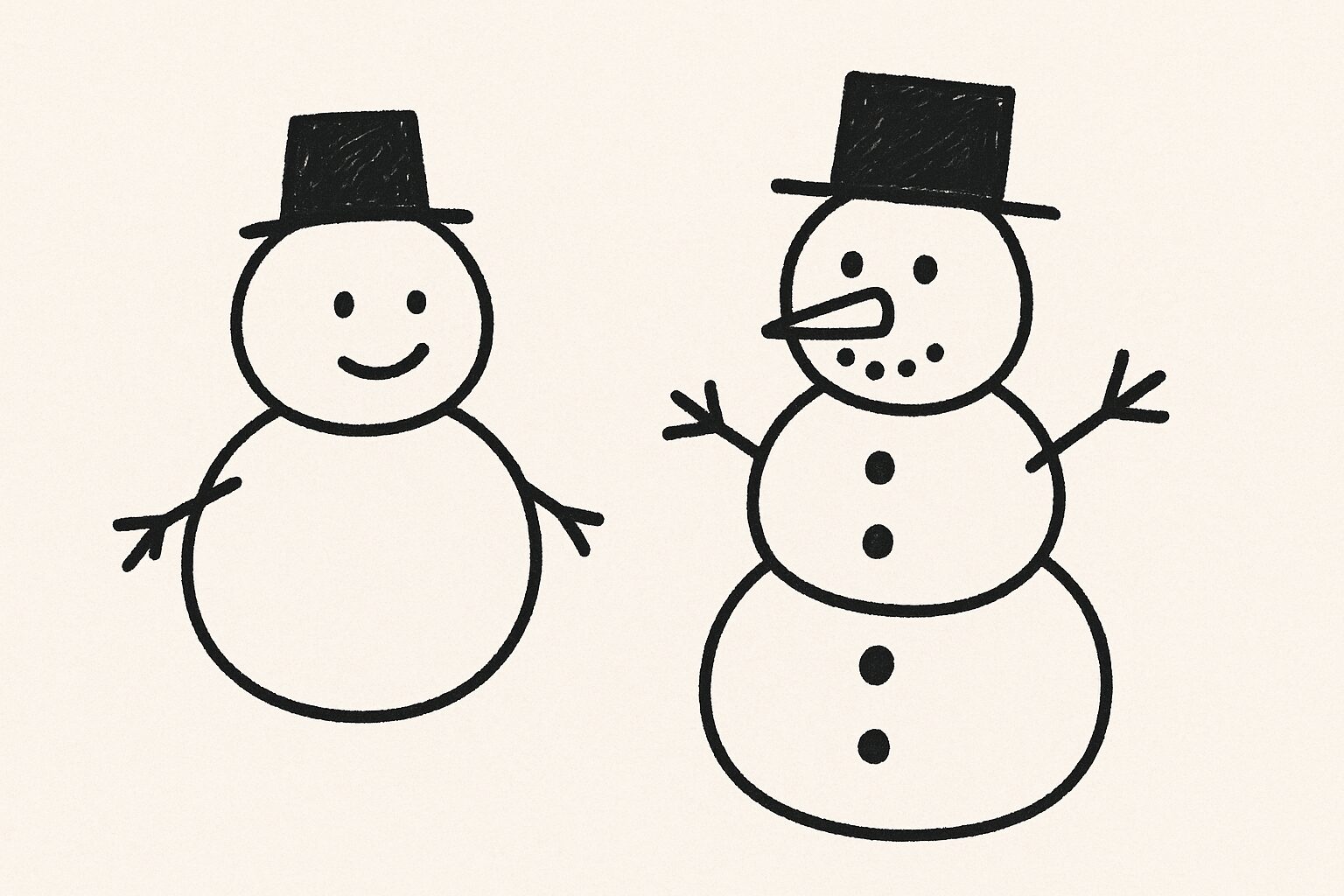

雪だるまの例に見る「同じ言葉でも違うイメージ」

例として、分かりやすいものでご紹介しますね。

例えば、「雪だるまのような形のデザインがいい」と言われたとします。

日本では二段の雪だるまが一般的ですが、アメリカでは三段の雪だるまが主流です。

会話だけだと「わかった!雪だるまだね」とお互いに頷き、話はそのまま進みます。

でも実際には頭の中で思い描いている形が違い、そのギャップに気づかないまま進んでしまうのです。

これはデザインを例にしているのですぐに違いに気がつき解消できそうな例ですね。

私たちの日常のコミュニケーションでも、こうした勘違いやイメージの違いによるズレは、実はけっこう起きているかも!?しれません。

同じ言葉を使っていても、相手がイメージしているものは自分とは異なる場合がある。

それに気づかないまま進むと、いつの間にか「言ったつもり・分かったつもり」のすれ違いが積み重なってしまうことがあります。

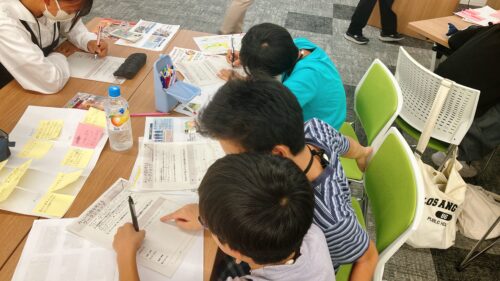

グラレコ講座で見えたイメージの多様さ

私が行っているグラフィックレコーディング講座のワークでも、この“イメージの違い”ははっきり現れます。

例えば「通勤中に〜した」というテーマで描いてもらったときのこと。

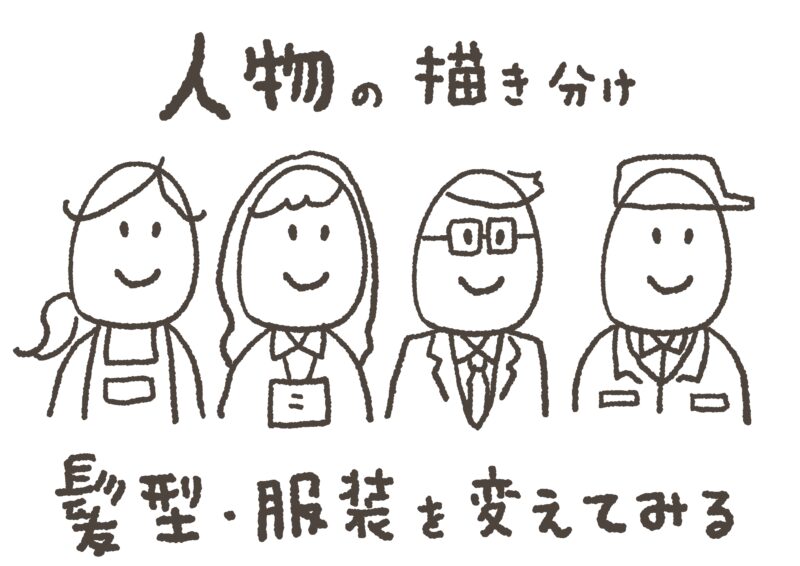

ある人は徒歩で移動している姿を描き、またある人は街並みの中で車を走らせている様子を描きました。電車通勤の人は線路や駅を描き込むこともありますし、自転車の絵で表現した方もいました。

同じ「通勤」という言葉から出発しても、その人の環境や生活背景によって、頭に浮かぶイメージや表現はまったく違うのです。

講座の場で作品を並べて見比べると、「私は歩いてる通勤しか思いつかなかったけど、他の人はこんな景色なんだ」「電車の表現は私にはなかった視点だ」といった気づきが生まれます。

このお互いのイメージの違いに目を向けること自体が、グラレコの持つ大きな効果だと思います。

言葉だけでは伝わらないことを「見える形」にする

言葉だけの会話では、お互いに頷いているのに、実は違うものを想像していることがあります。

それが後から「そんな意味じゃなかったのに」という勘違いや行き違いを生むことにつながることがあります。

グラフィックレコーディングでは、言葉を絵や文字に起こすことで「お互いが何を思い描いているのか」を紙の上に可視化できます。

すると、頭の中で隠れていた違いが目の前に現れ、「なるほど、これってそうだったんだ!」「思ってたのも違ったけど、絵で見たら理解できた」と確認やすり合わせができるようになるのです。

これは単なるイラストや装飾ではなく、コミュニケーションの土台を整えるための方法だと私は思っています。

紙の上から始まるコミュニケーション

私は、描き起こすことで“紙の上での次のコミュニケーション”がスタートすると考えています。

会話だけでは表に出てこない思いや背景が、文字や絵という形になって初めて共有される。

そこから「違いを認め合い、すり合わせていく」対話が自然に始まります。

グラフィックレコーディングは、ただその場を記録するためのものではありません。

同じ言葉を使っているのに実は違っていた——そのギャップを可視化し、埋めていくことができる。

そこにこそ、グラレコの効果的な使い方があるのではないかと感じています。

まとめ

- 同じ言葉でも、人によって思い浮かべるイメージは違う

- 雪だるまの例のように、会話だけではその違いに気づかず進んでしまう

- グラフィックレコーディングは、その違いを絵や文字で“見える化”し、ギャップを埋める手助けをしてくれる

描き起こすことで生まれる気づきや、イメージのすり合わせこそが、グラレコの大きな力。

これからも「紙の上で始まる次のコミュニケーション」を大事にしていきたいと思います。