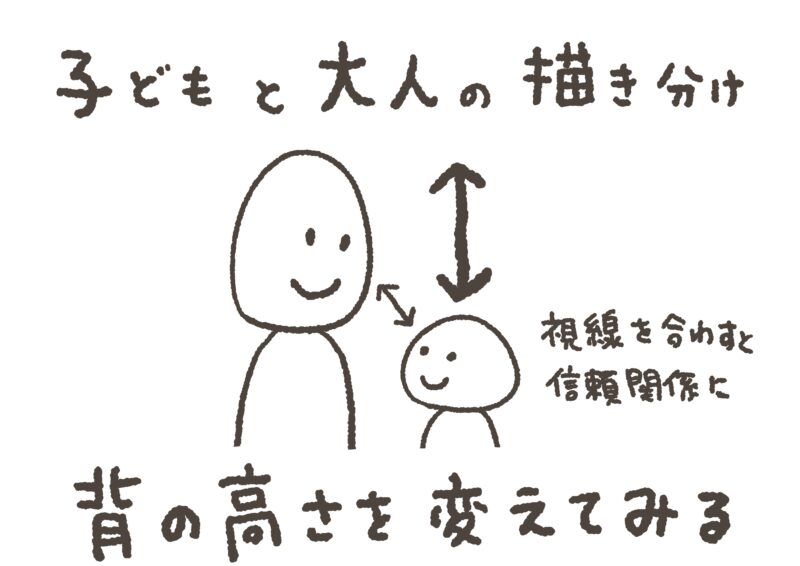

言葉の定義って、どこまで共有できてる?

今、私は2つの研修プログラムを並行して受講しています。

どちらも企業の経営者や経営陣向けの内容です。

どちらの講座でも『ビジョン』という言葉が出てくるのですが、使われている意味合いが少し違いました。

同じ“ビジョン”という言葉でも意味が違った

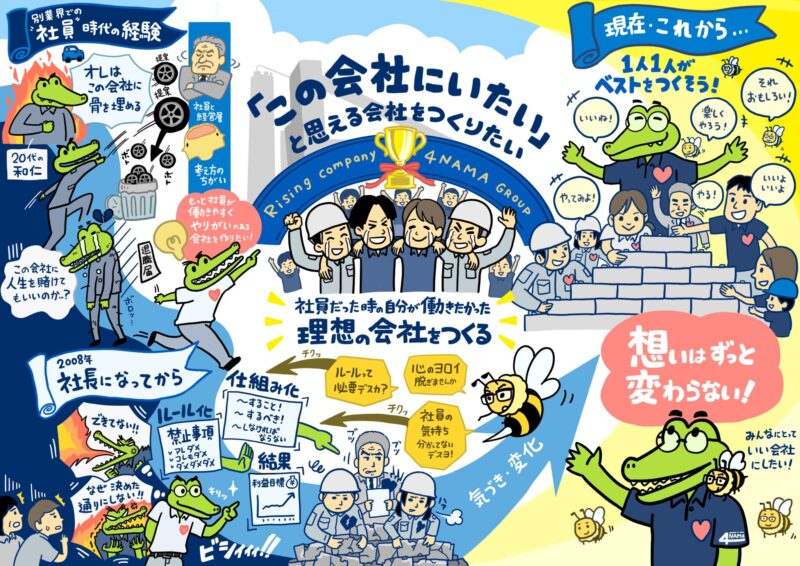

A講座では、『ビジョン』は数年先に設定された状態のことを指しています。

その先にある“理念”というゴールに向かう途中経過としてのビジョン、という使われ方をしています。

一方、B講座では『ビジョン』という言葉が、A講座で言う“理念”に近い意味で使われていると感じています。

つまり、未来にありたい理想の姿として“ビジョン”が最終ゴールに近いイメージです。

どちらが正しい、という話ではない

これはどちらが正しいという話ではありません。

むしろ、この違いに気づいたことで、言葉の定義を合わせてコミュニケーションをとることの大切さを

あらためて実感しました。

最初に定義を揃えるということ

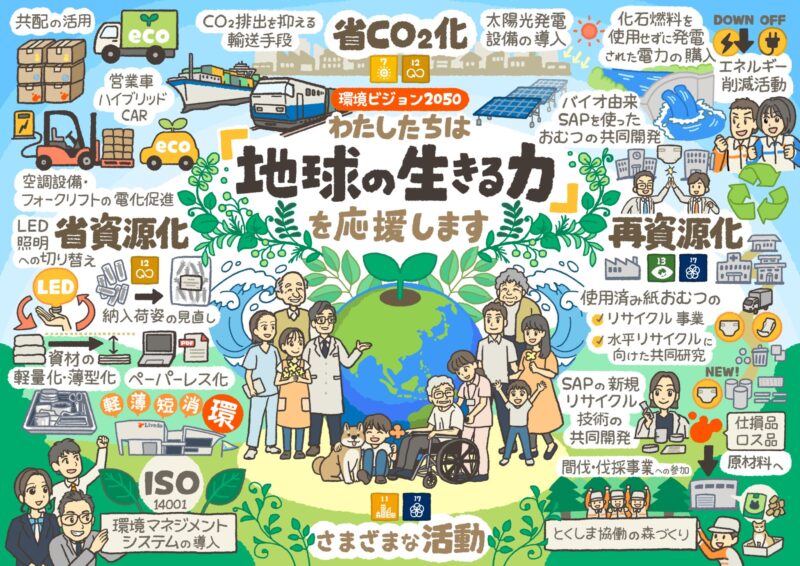

どちらの講座でも、言葉の定義を明示してから本題に入ります。

「この講座では、ビジョンという言葉をこういう意味で使いますよ」と、前提を共有する。

当たり前のことですが、実はこれ、とても大事なプロセスだと感じました。

普段の会話で見落としがちなこと

普段の会話や打ち合わせでは、この“前提合わせ”が省略されがちです。

知っている言葉、通じる言葉を使っているつもりでも、

実はお互いに違う意味で捉えているまま話が進んでしまう、ということはよくある気がします。

定義を共有して話し合うということ

この2つの講座を同時に受講したことで、

あらためて“言葉の定義をすり合わせてから話す”ことの大切さを実感しました。

ふだん当たり前に使っている言葉ほど、立ち止まって確認する。

それだけで、対話の質がぐっと変わる気がしています。