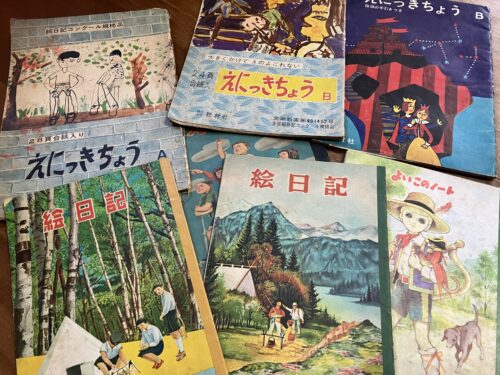

祖母の遺品整理をしていたとき、親が小学生の頃に描いた「絵日記」が出てきました。

値段は35円。表紙には文具会社から保護者へのメッセージも残されていて、昭和の時代を感じさせるものでした。

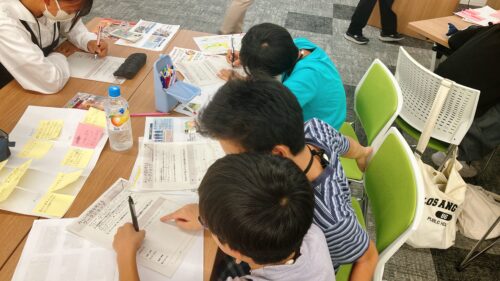

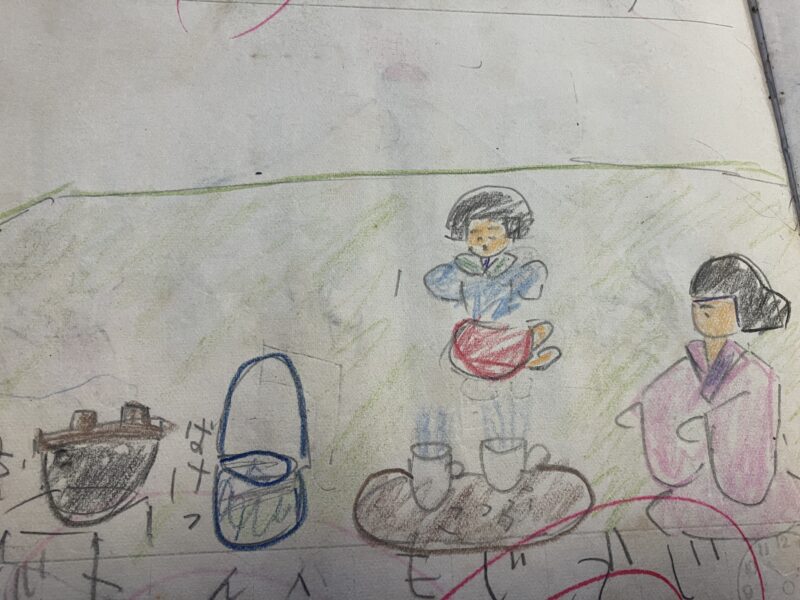

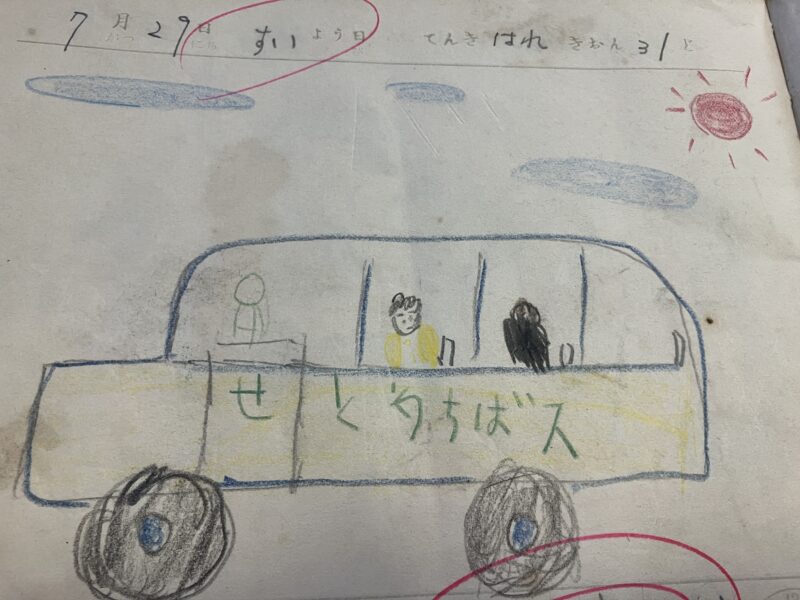

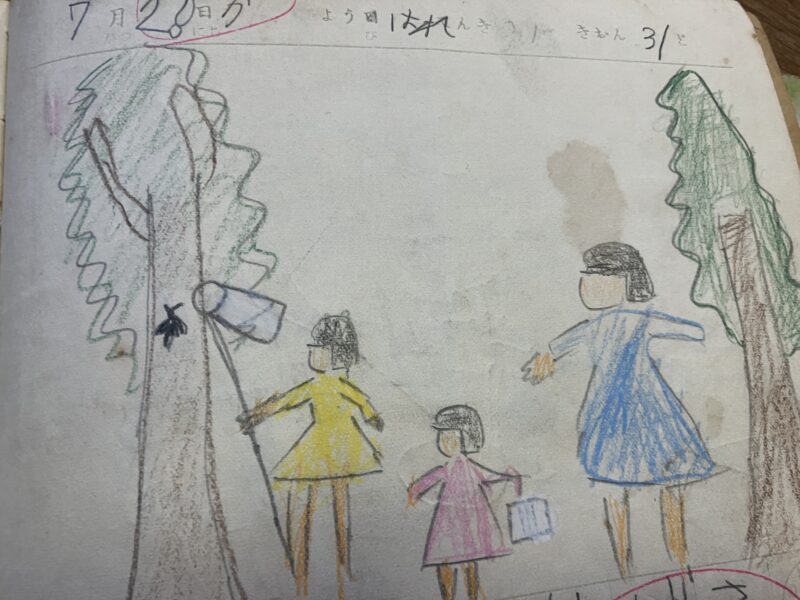

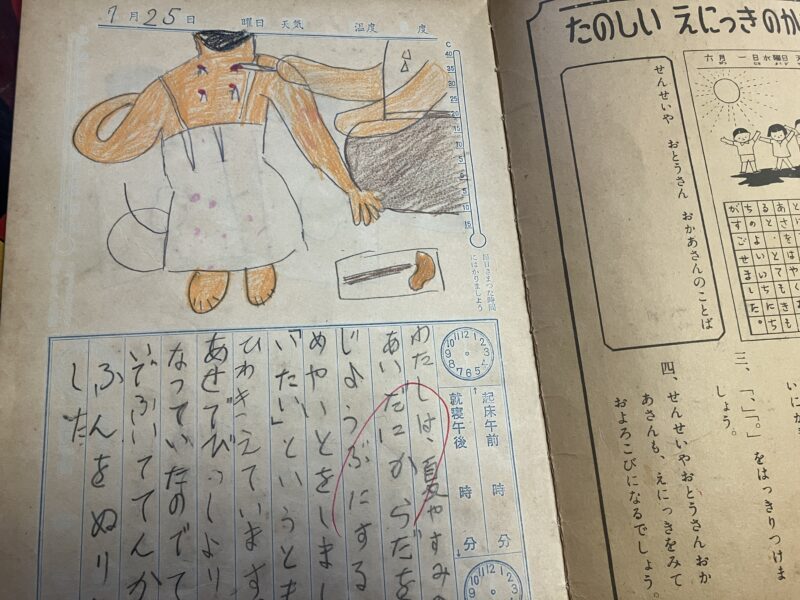

文章には、今読むと馴染みのない表現も出てきますが、ページに添えられた絵を見ることで、当時の暮らしや子どもたちの日常がイメージできました。

絵があるからこそ、より具体的なイメージが伝わりますね。

イラストの力:絵があると想像しやすい

絵日記に描かれていたのは、釣りに出かけた様子やバスに乗った風景、家族で過ごした時間など。

文字だけでは「どんな場面だったのか?」と想像しづらい部分も、絵が添えられていることで理解が深まります。

例えば「通学の道」という言葉も、今と昔では大きく環境が違います。

昭和の子どもが描いた通学路や遊びの風景には、現代の私には馴染みのないものが多くありますが、絵があることで「この時代にはこういう暮らしがあったのか」とイメージしやすくなりました。

ちなみに、「やいと」って分かりますか?名前は聞いたことがあるけど馴染みがなくイメージしにくかったんですが、えにっきの中でやいとをしている絵があったので、こうやってするんだ〜と理解できました

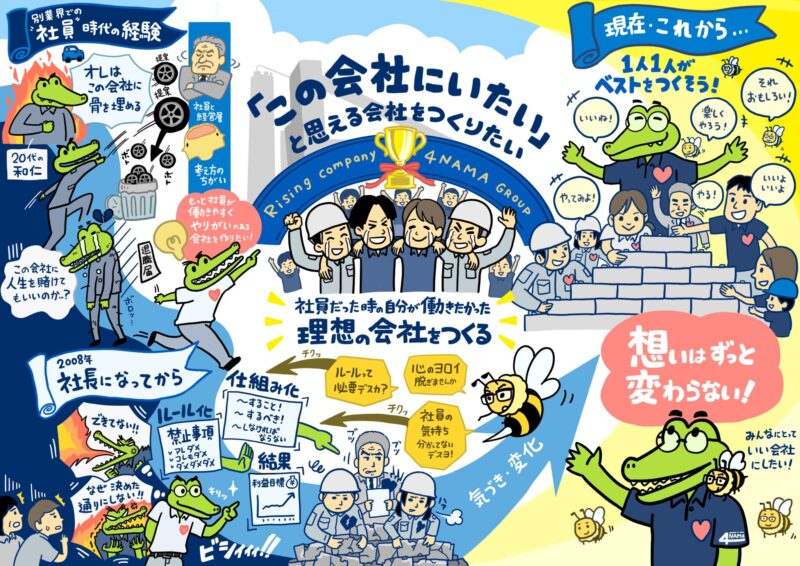

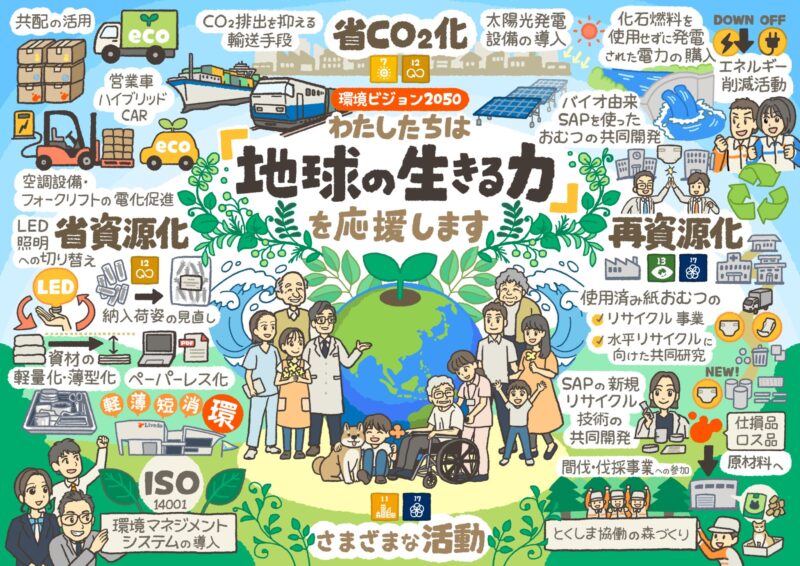

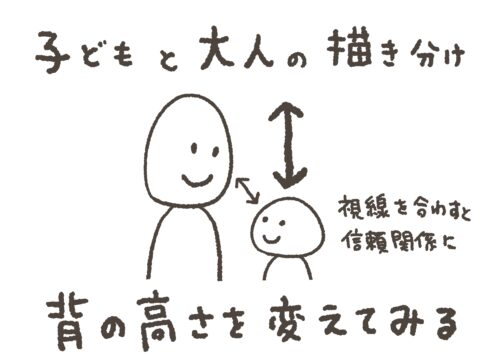

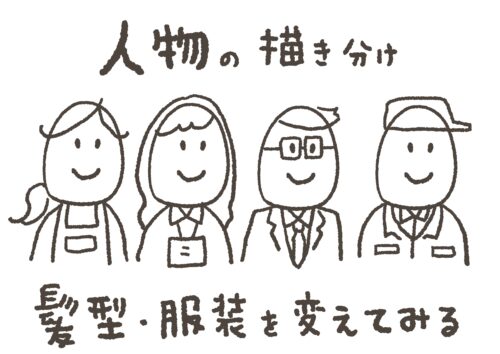

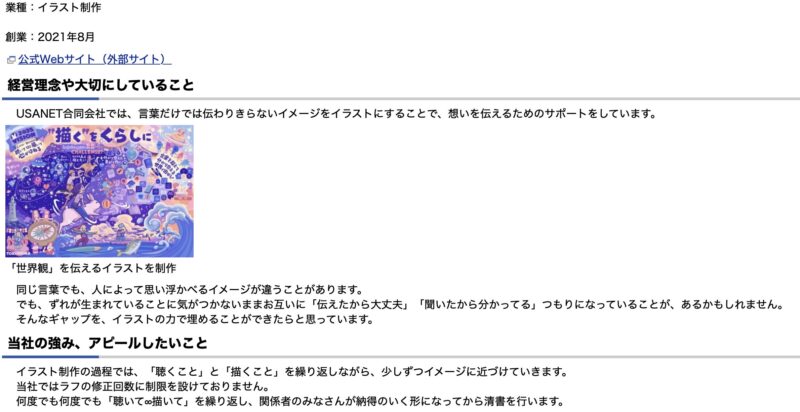

ビジュアルで共有できること=グラレコでできること

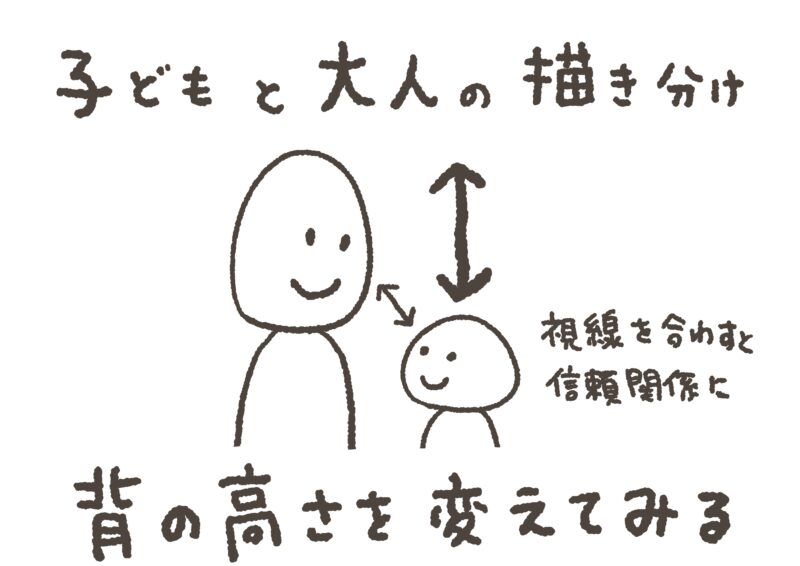

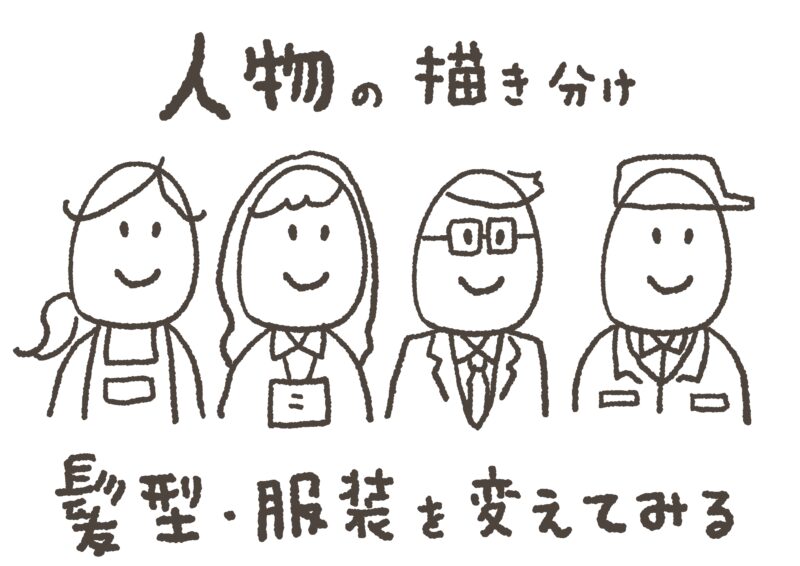

絵と文字を組み合わせることで、イメージのずれが少なくなる。

これは、私が取り組んでいるグラフィックレコーディングにも通じます。

人は同じ言葉を聞いても、それぞれ頭の中で違うイメージを思い浮かべます。

しかし絵にしてみると、初めてその違いに気づき、共通の理解に近づくことができます。

昭和の小学生が描いた絵日記も、当時の暮らしを次世代へ伝える「可視化のツール」としての役割を果たしていたのだと思います。

まとめ

昭和の絵日記から「絵と文字で残すこと」を考えてみました。

- 絵があると文章だけよりも想像がしやすい

- 当時の暮らしや背景が直感的に伝わる

- イメージの共有という点で、現代のグラフィックレコーディングにも通じる

言葉だけでは届ききらない部分を、絵が補ってくれる。

そんな「ビジュアルの力」を、昭和の絵日記から改めて感じました。